Юдинцева Светлана Сергеевна,

учитель русского языка и литературы

высшей квалификационной категории

Творческие проекты

на уроках русского языка и литературы

Творчество - момент создания

будущего в настоящем.

Введение

В последнее время слово «проект» прочно вошло в нашу жизнь и ассоциируется чаще всего со смелыми и оригинальными начинаниями в области интеллектуальной или практической деятельности человека, символизирует новизну и нестандартность подхода в решении задач.

Проектная деятельность - педагогическая технология, ориентированная на применение фактических знаний и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. "Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания применить". Эти слова вполне могут служить девизом для участников проектной деятельности.

Среди современных педагогических технологий в последние годы проектная деятельность учащихся приобретает все большую популярность, т.к. она личностно ориентирована; характеризуется возрастанием интереса и вовлеченности в работу по мере ее выполнения; позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах; Позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела; приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда.

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся:

1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;

2) учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;

3) приобретают коммуникативные умения, работая в группах;

4) развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, обобщения);

5) развивают системное мышление.

Творческие проекты на уроках русского языка

В 5-6 классах учащимся предлагаю создать «Энциклопедию одного слова». Это задание с удовольствием выполняют и ученики 7-10 классов.

Тип проекта: творческий.

Проблема: мы плохо знаем историю некоторых слов, их родословную, а ведь это так интересно.

Почему: информации много, но она находится в различных источниках, что затрудняет работу со словом.

Что делать? Составить энциклопедию одного слова, собрав из различных источников информацию о слове.

Как? С использованием квазиисследовательской деятельности

Результат: сборник работ учащихся

Первый этап - погружение в проект. Учитель должен пробудить у детей интерес к теме проекта, очертить проблемное поле, расставляя акценты значимости. Учитель совместно с учащимися определит цель и задачи проекта - поиск способов решения проблемы проекта.

Второй этап - планирование работы по решению задач проекта. При определении заданий для каждого учащегося используем дифференцированный и индивидуальный подход с учетом учебных возможностей, интересов, склонностей учащихся. В этом проявляется также личностно ориентированный аспект проектной деятельности.

Вместе с учащимися составляем примерный план энциклопедии одного слова:

Значение слова

Происхождение слова

Однокоренные слова (близкие и дальние родственники)

Синонимы (если есть)

Антонимы (если есть)

Фразеологизмы и афоризмы с этим словом

Жизнь слова в словарях иностранных слов (это задание интересно старшеклассникам)

Интересные факты из жизни слова

Грамматические разборы слова (фонетический, морфемный, морфологический)

Жизнь слова в предложении (синтаксический разбор предложения, в которое включено данное слово)

Жизнь этого слова в других словарях

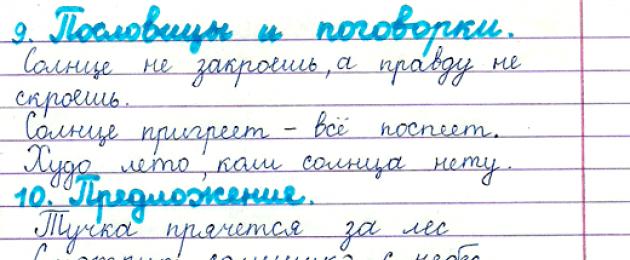

Жизнь слова в фольклоре (пословицы, поговорки, загадки, частушки)

Жизнь слова в литературе (стихи, сказки, рассказы)

Кроссворд с этим словом

Акростих, ассоциации, рифмы

Иллюстрации к слову

План энциклопедии примерный, и ученики могут как убавлять, так и добавлять страницы в своей работе.

Третий этап - осуществление деятельности. Именно на этом этапе обучающиеся проявляют большую самостоятельность в поиске информации по теме, отборе, анализе, систематизации, обобщении материала. Безусловно, обучающиеся должны владеть всеми методами и технологиями, которые они используют в самостоятельной работе. Учитель постоянно контролирует, нормально ли идет ход деятельности, каков уровень самостоятельности, ведь при подготовке проекта важен не только результат работы, но и сам процесс приобретения новых знаний и умений.

Четвёртый этап - презентация проекта. Именно на презентации появляется ощущение завершенности. Этот этап необходим для анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов.

Для «Энциклопедии одного слова» ученики сами подбирают слова. За последние годы составлены энциклопедии слов: календарь, дружба, любовь, Родина, берёза, котёнок, часы, мушкетёр, зима, мировоззрение, учитель…

После того, как все индивидуальные проекты сданы, наступает черед группового проекта - оформление сборника «Энциклопедия одного слова».

Несомненно, важным итогом работы обучающихся является оценка результатов, где участники проекта делятся мнениями, учитель оценивает активность обучающихся, креативность, качество и объем использованных источников.

Рассмотрев подробно работу над одним проектом, назовем темы других творческих проектов по русскому языку :

Сборник творческих работ «Радость жизни». Это печатное издание лучших сочинений по различным темам

Проект «Ода книге»

Сборник творческих работ «Как слово наше отзовется»

Проекты «Дневник Деда Мороза», «Зимние забавы»

Сборник творческих работ «Наши любимые животные»

Энциклопедия имени

По литературе возможно выполнение следующих творческих проектов:

Мой серебряный век (11 класс)

Мой Пушкин

Дружеские, семейные и любовные отношения героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир»

Проект «Опорные конспекты» к литературным произведениям. Например, Н.В.Гоголь «Невский проспект»: «Две дороги с Невского проспекта».

Константин Георгиевич Паустовский сказал: « Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи». Творческие проекты по русскому языку и литературе - та самая пища для творчества.

В начальной школе дети по русскому языку изучают много тем связанных с описанием слова. Обобщая и систематизируя полученные знания в некоторых программах детям предлагают в качестве домашнего задания подготовить проект "Рассказ о слове". Формы проекта разнообразны: сообщение, презентация, исследовательская работа и др.

Самый популярный вид проекта - презентация, но и письменная работа в тетради или сообщение по заданной теме зачастую заслуживают оценки 5.

Так что же из себя представляет проект "Рассказ о слове"? Какие моменты он должен учитывать, какие разделы содержать? В 3 классе рассказ о слове учитывает, то как дети освоили изученный ранее учебный материал.

Как составить рассказ о слове в 3 классе план:

- Орфография или правописание слова

- Лексическое значение

- Однокоренные слова

- Синонимы

- Антонимы

- Фразеологизм

- Сочетаемость слова

- Пословица

- Загадка

- Предложение с этим словом

Не обязательно все пункты должны входить в ваш проект, вы можете добавить что то интересное от себя. Работа над таким проектом подразумевает поиск материалов в различных словарях. Популярным источником информации стал интернет. На нашем сайте можно найти много материалов для проекта "Рассказ о слове"

Самая простая форма проекта про слово солнце - письменное сообщение. Приводим пример ГДЗ такого вида:

Проект по русскому языку 3 класс "Рассказ о слове собака"

Уже в 1 классе дети знакомятся с темами, связанными с правописанием слов. Этот процесс ознакомительный, но ученики начинают понимать, что в русском языке есть слова написание которых связано с запоминанием. Это словарные слова. Есть слова правописание букв в которых можно проверить и научиться этому задача всей начальной школы.

Во 2 классе обучающиеся знакомятся с лексическим значением слова, его этимологией, подбирают родственные слова, однокоренные; учатся подбирать к слову антонимы и синонимы. Все это обогащает кругозор детей, их речь, формирует богатый словарный запас.

В 3 классе работа на словом усложняется. Ученики начинают понимать природу фразеологизмов, исследуют слово с различных сторон, опираясь на ранее приобретенные знания. Вот и появляется задание создать проект по русскому языку "Рассказ о слове". С его помощью систематизируются, обобщаются знания детей.

Для создания проекта широко используется фольклор русского народа. Это загадки, пословицы, поговорки. Можно поработать и с произведениями классиков: найти предложения, где автор использует данное слово. Привлечение живописи в проект поможет воссоздать общую картину природы исследуемого слова.

Создавая презентацию ученик закрепляет навыки работы на компьютере, осуществляется взаимосвязь всех учебных предметов начальной школы.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ А) Знаки препинания в конце предложения. точка ставится в конце повествовательных и побудительных невосклицательных предложениях (Ручка лежит на столе.) (Примечание: если в конце предложения есть точка, обозначающая сокращённое слово, то вторая точка, обозначающая конец предложения, не ставится: В магазине вы можете купить ручки, тетради, карандаши и т.д.) вопросительный знак ставится в конце вопросительного предложения (Почему люди не летают?) восклицательный знак ставится в конце восклицательного предложения (Мне подарили ноутбук!) многоточие ставится как в конце предложения при незавершённости высказывания (И он ушёл...) Примечание: также многоточие может ставиться в середине предложения при перерыве речи. (Не хочу я... вот так.)

РАССКАЗ ОТ ЛИЦА ЗНАКА ПРЕПИНАНИЯ Я точка. Меня чаще всего ставят в конце предложения. У меня есть братья восклицательный и вопросительный знаки. Благодаря мне ты можешь правильно закончить предложение, а ещё сделать предложение повествовательным. Я помогаю всем людям на земле.

В последние годы происходят изменения в практике отечественного образования. Не остается без изменения ни одна сторона школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального подхода потребовали в первую очередь новых методов обучения. Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов .

Этот метод позволяет решать задачи формирования интеллектуальных умений и творческого развития детей. Воспитание любви к русскому языку – ответственная задача, стоящая перед учителем русского языка и литературы, ибо “язык – это жизнь” и “языку мы учимся и должны учиться до последних дней своей жизни”. (К.Г. Паустовский). А любовь к родному языку воспитывается прежде всего через пробуждение у школьников интереса к предмету “Русский язык”, возникающего как на школьном уроке, так и во внеклассной работе.

Проект является действенным средством вовлечения во внеклассную работу большинства учащихся, так как работа над проектом предполагает развитие у школьников интереса к самостоятельному изучению различных разделов русского языка путём чтения научно-популярной литературы, работы со словарями, справочниками, участия в работе факультативов, лингвистических кружков, клубов любителей русского языка.

В основе нашего проекта лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся и умение ориентироваться в информационном пространстве, а также умение самостоятельно моделировать практический компьютерный материал для уроков русского языка.

На уроках информационных технологий учащиеся получают определенные практические знания, которые позволяют им самостоятельно разрабатывать компьютерные задания. Учащиеся 10 класса нашей школы решили попробовать смоделировать компьютерный материал для уроков русского языка в 5-м классе.

Ознакомившись, с имеющимися учебными компьютерными программами по русскому языку, было решено сделать свою программу. Современные коммуникационные технологии, средства информатики позволяют:

- повысить интерес учащихся к сложному предмету;

- самостоятельно при помощи компьютера повторять практический материал;

- с помощью игровых моментов учащиеся могут усвоить знания не по необходимости, а по желанию, заинтересованно;

- правильно, непринужденно уметь себя оценивать.

Мы знаем, что уметь себя правильно оценить – это важная способность человека, помогающая ему в жизни: недооценка своих способностей мешает человеку быть инициативным, решительным, энергичным.

На уроке информационных технологий десятиклассники решили придумать для своих младших друзей, пятиклассников, небольшой “компьютерный праздник” для изучения русского языка

Как мы создавали проект

Цель проекта: разработать современные игровые задания (пособия) по русскому языку с использованием компьютерных технологий.

- - использовать компьютерные технологии для создания игрового пособия по русскому языку для 5 класса;

- - повысить интерес учащихся к предметам (русский язык, информационные технологии);

- - дать возможность заниматься русским языком не только на уроке, но и дома;

- - попробовать свои силы в разнообразных творческих заданиях (от сказочного путешествия в страну Морфологию через лабиринт, кроссворд, игру пасьянс до практических заданий-тестов).

Учащиеся узнают:

- грамотно ли пишут;

- знают ли правила;

- умеют ли применять правила на практике.

Учащиеся увидят результаты своей работы со всеми заданиями и смогут обратиться к своду правил по орфографии.

Тип проекта: практико-ориентированный.

Результат нацелен на интересы учащихся школы в лучшем усвоении правил орфографии русского языка

Ход работы

- Планирование и подбор необходимых источников информации.

- Просмотр компьютерных программ для изучения русского языка и учебника русского языка для 5-го класса.

- Выбор определенной темы и сбор необходимого теоретического материала по русскому языку.

- Обработка и систематизация собранной информации.

- Оформление результатов исследования.

- Результат исследования опробовали на уроке русского языка в 5-ом классе.

Этапы проекта

1. Подготовительный этап

- Выбор учебного предмета.

- Обоснование необходимости проведения компьютерного урока по выбранному учебному предмету.

- Выбор программных средств для разработки заданий (Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Publisher, Visual Basic).

2. Организационный этап

- Формирование проектных групп.

- Составление плана работы.

Рис.1 Десятиклассники составляют план работы над проектом.

3. Поисковый этап

- Сбор информации.

- Формирование банка идей.

4. Практический этап

- Разработка игрового материала.

- Подбор музыкального сопровождения.

рис. 2 Озвучивание материала

- Подбор и изготовление иллюстративного материала

5. Проектно-оформительский этап

- Оформление практического материала (буклеты).

- Разработка компьютерных заданий с использованием использованных программных средств.

Оформление постера (рис. 3)

Проведение урока русского языка в 5А классе с использованием практического материала (буклеты).

- Проведение урока информационных технологий в 5Б классе с использованием компьютерных игр по русскому языку.

7. Получение продукта

- Редактирование разработанных компьютерных заданий.

- Занимательное практическое пособие для уроков русского языка в 5 классе.

- Использование учителями школы полученного пособия на уроках русского языка и во внеклассной работе.

Необходимое оборудование:

ПК с широкой периферией и выходом в Интернет, компьютерный класс, кабинет русского языка.

Список литературы:

- А. Акишина “Игры на уроках русского языка”.

- Т. Жаркова “Занимательный русский язык”.

- Т. Акишина “Фонетическая зарядка”.

- Н. Соловьева “Русский язык в задачах и играх”.

- 1С: Репетитор.

- 1С: Репетитор. Тесты по орфографии.

- СD: Тесты по пунктуации.

Что у нас получилось

Игра сопровождала человека на протяжении всей истории его существования, развивая его способности умения и навыки, приспосабливая его к жизни, передавая опыт предыдущих поколений.

Игра способствует получению знаний не по необходимости, а по желанию самих учащихся и проходит не формально, а заинтересованно. Так как учеба часто строится на принуждении, игра воспринимается особенно радостно, а радость в свою очередь стимулирует расположение к учебному предмету, повышает интерес к нему.

Игра дает возможность учащемуся оценить себя на фоне других учеников. А умение произвести самооценку – это важная способность человека, помогающая ему в жизни: недооценка своих способностей мешает человеку быть инициативным, решительным, энергичным.(Приложение4), “Правописание отрицательных местоимений с предлогами” (Приложение5)

Используя, полученные в ходе проектной деятельности практические пособия, учитель получил обратную информацию о ходе процесса усвоения знаний, о его результатах сразу; эту же взаимосвязь проследил и ученик. Учитель и ученик, увидев ошибки, смогут зафиксировать и устранить пробелы в знаниях и наметить рациональные пути их устранения с учетом индивидуальных подходов.

Учителю всегда важно разрешить вопрос об эффективности используемой методики. Вот на таких пособиях сразу видна объективная картина продвижения учащихся в усвоении учебного материала.

Результаты проверочно-обобщающего урока с традиционными заданиями.

Количество учащихся: 25 человек.

Результаты после проведения урока с использованием компьютерных заданий.

(игра “В стране Орфографии”, “Путешествие в страну Морфология”).

Харик

Проект по русскому языку

МОЕЙ ШКОЛЫ

Выполнила ученица 11 класса

МБОУ ЦО «Альянс»

Полярж Мария Владимировна

Руководитель Марининская Надежда Анатольевна

Проект по русскому языку

Тема: ЛЕКСИКОН УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ

МОЕЙ ШКОЛЫ

Учебный предмет : русский язык.

Возраст участников : 13-17 лет.

Продолжительность: длительный (учебный год).

Цель: изучение лексикона учащихся 8-11 классов и определение пополнения словарного запаса школьников.

Чистота стиля зависит от основательного знания языка, от частого чтения хороших книг и от обхождения с людьми, которые говорят чисто. Его выработке способствует прилежное изучение правил,... выбирание из книг хороших речений,... старание о чистом выговоре при людях, которые красоту языка знают и наблюдают.

М. В. Ломоносов «Краткое руководство к красноречию» 1743 г.

Ход проекта

Определить количественный состав групп общеупотребительной лексики в речи учащихся.

Изучить специальные слова в речи учащихся.

Изучить жаргонную лексику школьников.

Изучить сленг школьников 8-11 классов.

Определить пути повышения словарного запаса и культуры речи учащихся

Итоговый продукт.

Русский язык – национальный язык русского народа. Кроме того, он является государственным или официальным языком некоторых республик, входящих в Российскую Федерацию.

На русском языке говорят свыше 250 млн человек, в том числе в России – 143,7 млн, по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, а также 88,8 млн в других государствах, ранее входивших в СССР.

Лексика – это словарный состав языка. Раздел науки о языке, который изучает лексику, называется лексикология. Язык как развивающееся явление требует постоянного изучения, поэтому нами была предпринята попытка изучения тематических групп слов учащихся 8-11 классов современной общеобразовательной школы.

Объект исследования – устная речь учащихся 8-11 классов.

Гипотеза: мы предполагаем, что в речи учащихся преобладает ограниченная в употреблении лексика: сленг, жаргонизмы – часто употребляемая лексика молодёжи, а диалектизмы и специальная лексика встречается редко в речи современной молодёжи.

Методы и приемы: анализ научной и методической литературы, анкетирование, сбор лексики, математические расчеты.

Диалектная лексика

К диалектной лексике относятся слова, распространение которых ограничено той или иной территорией. Они имеют фонетические, морфологические и синтаксические особенности, а также специфическую лексику.

Например, возьмем диалектную лексику, сочетающую в себе русский и украинский языки. Сложившиеся на Украине говоры настолько своеобразны по сравнению с простыми русскими диалектами, что скорее напоминают уникальный язык, способный обслуживать и русское, и украинское население и одинаково понятный ему. Каждый населенный пункт обладает своей частной диалектной системой.

Но и в речь учащихся диалектизмы также проникают благодаря общению со старшими. В официальной ситуации подросток стремится говорить на литературном языке, а среди «своих» переходит на диалект.

Пассивное владение диалектной лексикой не только количественно увеличивают словарь учащихся, но и качественно обогащает его: учащиеся, понимая значение диалектных слов, различных с точки зрения сферы употребления.

Мы провели анкетирование, и в результате было выявлено, что диалектная лексика встречается очень редко в лексиконе учащихся.

Мы попытались выделить несколько причин редкого употребления диалектов:

Одни утверждают, что диалектизмы чаще встречаются в речи людей пожилого возраста;

Другие считают, что в наши дни это не актуально;

Некоторые вообще не знают, что такое диалектизмы.

По правде говоря, жаль диалекты! С ними из языка уходит какой-то особый привкус и аромат. Впрочем, они навсегда остались, записанные в специальных словарях. И если кому-то интересно, он может открыть такой словарь и все подробно узнать про каждый из русских диалектов.

Профессиональные слова в лексиконе учащихся

К специальной лексике ограниченного употребления относятся термины и профессионализмы.

Профессионализмы – слова и выражения, свойственные речи коллектива, объединенного какой-либо профессией.

Термин – это научное обозначения понятия, а профессионализм – полуофициальное слово, распространенное в разговорной речи людей определенной профессии.

В речи родителей, занимающихся и сегодня разными видами деятельности, есть названия разных предметов. Многие слова, уйдя из сферы общественного производства, продолжают активно использоваться в индивидуальном хозяйстве.

Из лексикона родителей подобные слова переходят в лексикон детей. В результате анкетирования были выявлены некоторые профессиональные слова, которые знают и употребляют учащиеся 8-11 классов.

Профессионализм

Значение

Дискуссия

Мировоззрение

Точка зрения

Медикаменты

Лекарства

В процессе развития я зыка значение многих слов может изменяться. Одни значения развиваются, другие утрачиваются. В связи с этим первоначальное значение может «забываться».

3. Русский молодежный сленг

Русский молодёжный сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен, который ограничен не только определёнными возрастными рамками, но и социальными, временными пространственными рамками. Он бытует в среде городской учащейся молодёжи и отдельных более или менее замкнутых референтных группах.

Он представляет собой только лексикон, который питается соками общенационального языка, живёт на его фонетической и грамматической почве.

Поток этой лексики не иссякает полностью, только временами мелеет, а в другие времена становится полноводным. Молодые люди создали свой «системный» сленг как языковой жест противостояния официальной идеологии, бытование которого ограничено не только возрастными рамками, но и социальными, временными, пространственными рамками.

На основе анкетирования была составлена небольшая таблица часто употребляемого сленга.

Молодёжный сленг

Значение

Привет, здравствуй

Зеньки, шары

Чувак, чел

Супер, класс, ништяк

Локаторы

В отличие от диалектной и специальной лексики, сленг употребляется чаще всего.

4. Жаргонная лексика

Жаргонная лексика , как и диалектная, характеризуется ограниченным употреблением. Она является социальным вариантом речи, называется жаргоном, и употребляется в определенных условиях общения.

Жаргонная лексика является принадлежностью социальной или иной группы людей, объединенной общностью интересов, занятий.

Жаргонным словам учащихся присуща яркая экспрессивно-стилистическая окраска, поэтому они легко могут переходить в разговорно-бытовую речь, в просторечие.

Источники образования жаргонной лексики различны и чаще всего она пополняется путём заимствования. Широко используются сокращения, усеченные, фонетически искаженные или полностью переосмысленные слова.

Так же на основе анкетирования была составлена небольшая таблица часто употребляемого жаргона.

Жаргонная лексика

Что означает

Башка, бубен

Домашняя работа

Дивидишка

Проигрыватель

Тот, кто младше

Мобильный телефон

Родители

Одни жаргонизмы быстро выходят из употребления, другие появляются.

Жаргонная лексика не должна быть достоянием речи культурных людей, но повседневная бытовая речь школьников насыщена жаргонизмами, и устранить из речи подростков практически невозможно. Нужно понимать, в какой сфере речевого общения допустимо их употребление.

5. Классификация словарного состава

Принципы классификации словарного состава:

По происхождению: исконно - русская, заимствованная

По степени употребления: пассивный, активный

Сфера употребления: общеупотребительная лексика противостоит ограниченной территориально.

Социологический опрос

Нужен ли речевой этикет?

Обижает ли Вас, что незнакомый человек обращается к вам на «ты»?

Смущает ли вас то, что дикторы и члены Госдумы нарушают орфоэпические нормы?

Допустима ли ненормативная лексика?

Необходима ли цензура в периодических изданиях?

Нужен ли закон о речевом этикете?

Результаты опроса:

1.Обучающиеся 8 классов

№ вопроса

Учащиеся 8-го класса считают, что речевой этикет нужен, ненормативная лексика недопустима, но в то же время большинство не обижает, если незнакомые к ним обращаются на «ты». Лишь половину из них смущает, если дикторы и члены Госдумы нарушают орфоэпические нормы.

2.Обучающиеся 9 классов

Все опрошенные считают, что нужен речевой этикет, но никого из них не обижает, когда к ним обращаются на «ты» незнакомые люди. Половина опрошенных считают, что ненормативная лексика допустима, при этом большинство согласны, что нужен закон о речевом этикете.

Обучающиеся 10 класса

Учащиеся считают, что нужен речевой этикет, но их не обижает, когда незнакомый человек обращается к ним на «ты». Очень многие замечают нарушение орфоэпических норм. Треть учащихся считает, что ненормативная лексика допустима. И две трети считают, что закон о речевом этикете не нужен.

4. Обучающиеся 11 класса

Учащиеся читают, что нужен речевой этикет, в то же время лишь одного из них обижает, когда к ним незнакомые обращаются на «ты». Только половина замечает нарушение орфоэпических норм, зато все согласны, что ненормативная лексика недопустима.

Вывод из опроса

Опрос показал, что чем меньше уровень образованности, тем меньше человек задумывается о культуре общения, и у него меньше словарный запас.

Мы убедились, что нужно учить ребят речевому этикету и пополнению своего лексикона.

Пути исправления

Учащиеся обычно знают слов больше, чем фактически используют в своей речи. Они узнают новые слова из многих источников: в результате чтения, из речи учителя, от взрослых. Необходимо всемерно расширять, обогащать свой словарь. Предлагаем бережнее относиться к языку, помнить, что слово несет в себе положительную или отрицательную энергию.

Исследование необщеупотребительной лексики в речи учащихся доказывает наличие в лексиконе школьников сленга, диалектной, профессиональной,жаргонной лексики. Нужно учиться уместно использовать данную лексику в соответствии с ситуацией общения, знать о невозможности её применения в нормированной речи. Чтобы избавиться от отрицательного влияния необщеупотребительной лексики, надо хорошо знать нормы русского литературного языка – нормы произношения, ударения, словоизменение, правописания.

Заключение

Речевой этикет является исторически изменчивым правилом общения. За последние годы наблюдается существенное изменение речевого этикета в худшую сторону.

Речевой этикет – это зеркало, отражающее уровень внутренней культуры человека.

Человек с высоким уровнем воспитанности, не нарушающий речевой этикет, является образцом для подражания. Окружающие его люди не позволяют себе нарушать нормы культуры общения в его присутствии.

В молодёжной среде упрощение этикетных отношений становится настоящей эпидемией.

Осваивать речевой этикет нужно с детства, в семье, в детском саду, да и в вузе, уже профессионально ориентируясь в соответствии с тем, какие речевые ситуации окажутся наиболее типичными в трудовой деятельности человека, а чтобы расширять словарный запас, нужно больше читать художественные произведения, изучать словари, справочники, писать сочинения, рефераты, пользоваться дополнительной литературой.

Использованная литература :

Волина, В. В. Я познаю мир, русский язык / В. В. Волина. – М.: АСТ, 1998.

Скворцов, Л. И. Жаргоны // Русский язык: Энциклопедия. – М., 1979.

Соболева, О. Л. Справочник школьника. 5 – 11 классы. Русский язык / О. Л. Соболева. – М.: АСТ, 2003.

Соколова, В. В. Культура речи и культура общения / В. В. Соколова. – М.: Просвещение, 1995.

Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М.: Русский язык, 1994.

Текучев, А. В. Методика русского языка в средней школе / А. В. Текучев. – М.: Просвещение, 1980.

Савко, И. Э. Правильность речи: лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические нормы / И. Э. Савко. – Минск: «Харвест», 2008.